Hoher Blutdruck

Hoher Blutdruck

Häufigste in der Arztpraxis gestellte Diagnose, in der Schweiz ist jeder 7. Erwachsene betroffen (Männer oft ab 35 Jahren, Frauen z. T. erst zu Beginn der Menopause). 1/3 der Patienten ahnt wegen fehlender regelmässiger Blutdruck-Messungen nichts von der Gefahr, weitere 1/3 nehmen trotz ärztlicher Warnungen die Diagnose nicht genügend ernst.

Die Gefährlichkeit des Bluthochdrucks besteht in der oft über Jahre unbemerkten Entwicklung von Folgeschäden; bei einer schweren Hypertonie deuten manchmal unspezifische Anzeichen wie Kopfweh, Sehstörungen, Schwindel, Müdigkeit oder Ohrensausen darauf hin.

Wie entsteht der Blutdruck?

Durch die rhythmischen Pumpbewegungen des Herzens bewegt sich das Blut mit unterschiedlichem - pulsierendem - Druck durch die Arterien: Dabei entsteht mit jedem Herzschlag ein oberer (systolischer) und ein unterer (diastolischer) Blutdruckwert, wobei der obere Messwert für die Risikobeurteilung - v.a. ab dem 50. Lebensjahr - wichtiger ist als der untere.

Wodurch wird der Blutdruck beeinflusst?

Tageszeitliche Schwankungen; körperliche, seelische und intellektuelle Belastungen und andere Regelkreise des unwillkürlichen (vegetativen) Nervensystems. Besonderheit: «Praxis-» oder «Weisskittel-»Hypertonie: «Unechter», kurzfristig erhöhter Blutdruck, bedingt durch - meist unbemerkte - innere Spannung, in die Patienten in der Arztpraxis oder Apotheke geraten. Unterscheidung von «echter» Hypertonie durch Blutdruckselbstmessung zu Hause oder 24-Stunden-Messung.

Welche Werte sind bei Erwachsenen normal?

| systolisch (mm Hg) | diastolisch (mm Hg) | |

| normal | < 120 | < 80 |

| normal | < 130 | < 85 |

| hochnormal | 130 - 139 | 85 - 89 |

| Hypertonie Grad 1 | 140 - 159 | 90 - 99 |

| Hypertonie Grad 2 | 160 - 179 | 100 - 109 |

| Hypertonie Grad 3 | > 180 | > 110 |

Quelle: WHO/ISH Hypertension Guidelines 2003

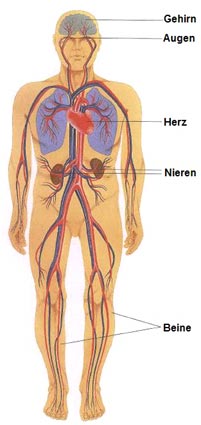

Folgeschäden

Unbehandelt 2- bis 10-fache Risikoerhöhung für Verengungen der Herzkranzgefässe (Angina pectoris, Herzinfarkt), Hirnschlag, Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz), Durchblutungsstörungen der Beine (arterielle Verschlusskrankheit, «Schaufensterkrankheit»), Nierenversagen, Sehstörungen.

Verschiedene von hohem Blutdruck besonders betroffenene Organe (Quelle: Schweiz. Herzstiftung (modifiziert)

Vorbeugung

|

|

| Gerät für Messungen am Oberarm |

Gerät für Messungen am Unterarm |

Wie messe ich den Blutdruck selbst?

Man unterscheidet Oberarm- von Handgelenks-Messgeräten. Obwohl Letztere aus verschiedenen Gründen im Alltag praktischer sind, sind Fehlmessungen hier häufiger, sodass sich vor einem Kauf die Besprechung mit dem Hausarzt nach der optimalen Gerätewahl empfiehlt. Jährliche Vergleichsmessung mit - geeichtem - Gerät in der Arztpraxis empfehlenswert. Die Messung sollte immer am gleichen Arm, nach einer mindestens 5-minütigen Ruhepause, im Sitzen und in ruhiger Umgebung erfolgen (Messgerät auch bei Handgelenks-Messung auf Herzhöhe). Idealerweise werden jeweils 3 Messungen nacheinander durchgeführt (mit jeweils 1 Minute Abstand zwischen den Messungen) und anschliessend nur die 2. und die 3. Messung berücksichtigt (1. Messung oft noch etwas erhöht). Notieren Sie neben den jeweiligen Blutdruckwerten auch allfällige Besonderheiten (Beschwerden, unübliche Medikamenteneinnahme etc.), damit Ihr Arzt den Blutdruckverlauf optimal beurteilen kann.

Eine Tabelle, um Ihre zu Hause gemessenen Blutdruckwerte eintragen zu können, findet sich hier (Download als PDF).

Behandlung

Sekundäre Hypertonie: manchmal Behandlung der Grundkrankheit ausreichend. Essentielle Hypertonie: Konsequente Bekämpfung der Risikofaktoren (s.o.), bei ungenügender Wirkung oder schon zu Beginn starker Erhöhung: zusätzlich medikamentöse Behandlung. Achtung: Blutdruck-Senkung erfolgt in der Regel nur, solange Medikamente auch eingenommen werden (keine definitive Beseitigung des Hochdrucks). Oft werden 2 oder 3 verschiedene Substanzen benötigt, welche dafür wenn möglich nur in mittlerer Dosis gegeben werden (optimale Reduktion des Nebenwirkungs-Risikos). Welche der z.Z. 5 gebräuchlichsten Substanzgruppen im Einzelfall die beste Wahl darstellt, ist von Patient zu Patient verschieden.

Wie kann ich den Blutdruck ohne Medikamente senken?

| Massnahme | zu erwartender max. Effekt (systolischer Blutdruck) |

| Gewichts-Abnahme (pro 10 kg) | minus 5 - 20 mmHg |

| Ernährungs-Umstellung | minus 8 - 14 mmHg |

| Reduktion Kochsalz-Zufuhr | minus 2 - 8 mmHg |

| regelmässige körperliche Aktivität | minus 4 - 9 mmHg |

| Alkohol-Beschränkung (max. 1-2 Glas/Tag) | minus 2 - 4 mmHg |

Quelle: The 7th Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, NIH, NHLBI, 2003

Dienstleistungen

- Untersuchungen

- Ruhe-EKG

- Belastungs-EKG

- Transthor. Echokardiographie

- Transösoph. Echokardiographie

- Stress-Echokardigraphie

- Szintigraphie

- Koronar-Angiographie

- Rechtsherzkatheter

- 24-Stunden-EKG

- 24h-Blutdruckmessung

- Event-Rekorder

- Schrittmacher-Kontrolle

- Behandlungen

- Ballondilatation/Stent

- Herzschrittmacher

- ICD-/CRT-Implantation

- Elektrokonversion

- Ambulante Rehabilitation

- Aufrufe: 5860

Mittels Body-Mass-Index (BMI) lässt sich auf Grund von Grösse und Gewicht berechnen, ob Übergewicht vorliegt und wie ausgeprägt es ist.

Mittels Body-Mass-Index (BMI) lässt sich auf Grund von Grösse und Gewicht berechnen, ob Übergewicht vorliegt und wie ausgeprägt es ist.